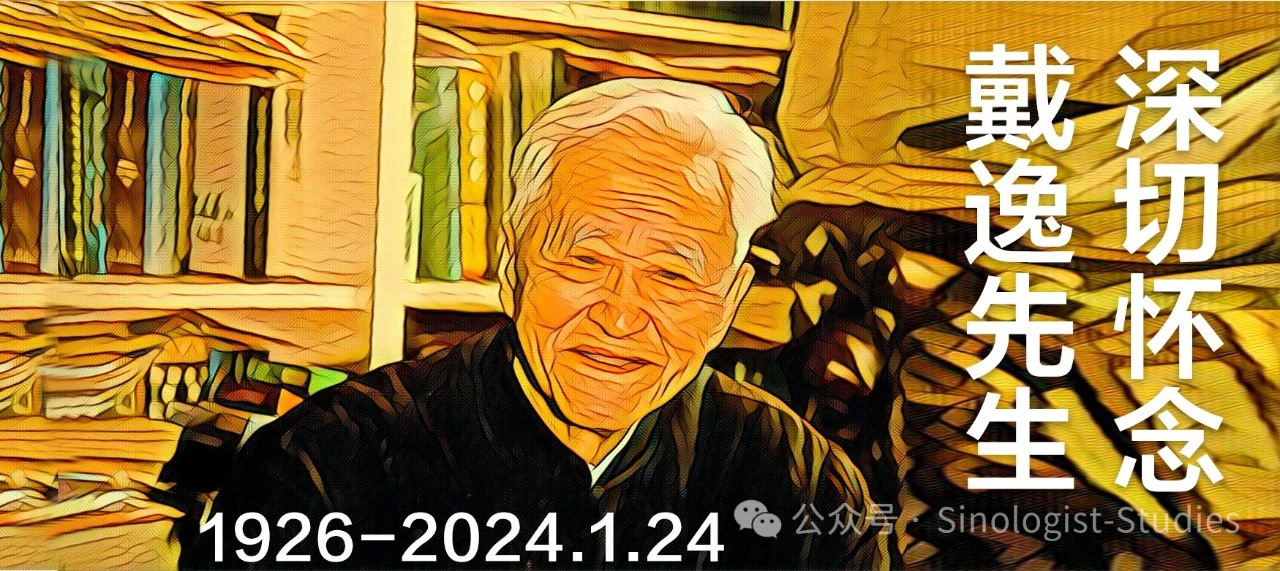

西北大学教授任大援:深切怀念戴逸先生

中城网2024-01-26 15:08:40

突然收到戴逸老先生仙逝的的消息,真是不敢相信。虽说老先生已是98岁高龄,但2020年拜见他老人家时,感到他硬朗的能活到茶字寿!(注:108岁民间称为茶寿)但那毕竟是在疫情前。

与戴老先生相识,是上世纪80年代末的学术会议上,其实早在读研究生时,岂之先生规定的必读书中的精读著作,有一篇就是戴老刊载于《清史研究集》中的《汉学探析》,这里的汉学是指乾嘉汉学,由此启发了我对中国17至18世纪中国思想史的兴趣。后来也逐步认识到乾嘉汉学与海外汉学有着深刻的内在联系。从此有了更多向戴老请教的机缘。

我与戴老的第二次直接学习,是我参加马工程《史学概论》时,我的老师张岂之先生和戴老是编写组主要成员。这部集体著作,编写非常慎重,研究再研究,讨论再讨论,多年打磨后才在2009年出版,这就给我不断学习的机会,我非常注意戴老的发言和观点,同时也体会到,学“真”马克思主义,“真”学马克思主义,是不容易的。

在2007年,我加入西平的课题组,进入了国家清史纂修工程的项目--梵蒂冈图书馆藏明清中西文化交流文献研究整理,从此与戴老结下了更深笃的情谊。现在可以告慰戴老的是,我们已经完成了三辑136册的出版,接下来的两辑正在进行之中。对基础文献的重视,是戴老对我们的重要指导,我们用了大量的时间和精力在基础文献蒐集整理方面,这种付出是值得的。在这项工作中,戴老的《谈清代书籍和史料的整理》,使我们受益匪浅。

梵蒂冈图书馆藏明清中西文化交流文献

戴老生命的最后20余年,全身心地投入了国家清史纂修工程。这一工程,是2001年经季羡林、任继愈等13位专家联名向中央领导建议设立,经过人大代表提案,次年即获国家批准,戴老担任清史编纂委员会主任。

2018年,当两千多名清史学者共同参与完成的100卷、3000万字的《清史》进入最后审阅阶段之后,戴老抒发情怀,写下了“清史是我理念之归宿,精神之依托,生命之安宅”这样发自肺腑、掷地有声之言,表现了正气充塞于天地之间的大丈夫气概。其精神感染力令人无法用语言形容。

编纂清史是戴老一生的事业追求。事实上,建国之初,董必武就向中央建议编纂《清史》,受到毛主席、周总理的重视,后因遭遇“三年困难”而搁浅。1965年秋,受周总理委托,中宣部决定在中国人民大学成立清史研究所,由戴逸等7人担任《清史》编纂委员会委员。改革开放之后,担任清史研究所所长的戴老花费7年时间主编《简明清史》,成为1949年之后中国第一部系统完整论述清朝历史的专著。位于北京张自忠路的人大清史所。

这里曾是清朝的王府和民国段祺瑞执政府旧址

在同戴老的接触中,我感觉他有大史学家的气概和哲学家的思辨精神。他说过,不大主张研究太小的题目、搞碎片化的研究,因为这样不能形成规模,无法看出历史的前因后果。这种说法,和侯外庐先生的看法不谋而合,外老主张搞“思想通史”,也一直在这个方向上努力,五卷六册本《中国思想通史》用了20年时间完成,其后的《宋明理学史》也是对这部通史的补充。

戴老和外老,视学术如生命,其实是将学术当作理念和精神的一种载体,借以求得理念和精神的自由抒发,这才是他们的真实的内心追求,物质性的东西,他们视之如过眼烟云。也正是让吾辈仰之弥高、钻之弥坚的地方,这也就是古人所谓的“气象”吧!

去年春天,《国际汉学》的主编张西平约请戴老为刊物题辞,他欣然答应,写道:“清朝历史与以往的朝代不一样,它自始至终与世界保持着联系,我们必须在世界历史的背景下观察中国,必须了解当时西方人对中国写了些什么,说了些什么,做了些什么。” 这正是回答了前文提到的乾嘉汉学与世界汉学的关系。戴老的全球史眼光,令人赞叹。《国际汉学》这本刊物,办了近30年,任继愈先生是首创者,戴老是积极支持者,岂之先生,学勤先生都是大力支持者,我们深感幸运。

在和戴老的接触中,我们了解到,他童年的时代,就有机会在清代著名的铁琴铜剑藏书楼阅读,受到第四代楼主瞿启甲的特别赏识,从此与历史学结下不解之缘,为此奉献了一生。虽遭遇坎坷冷暖,但矢志不改,得其所哉。

戴老驾鹤西去,思之念之,不能自已。《诗经》有云:燕燕于飞, 差池其羽。之子于归, 远送于野。瞻望弗及, 泣涕如雨!

2024-01-25 于三亚海棠湾

上一篇:罗亚蒙:挽北京大学俞孔坚教授

下一篇:清华大学官宣:朱令去世!

网友评论

暂无评论