NASA公布“关键元凶”揭秘火星为何从温暖宜居变干冷

中城网2015-11-06 13:36:23

【核心提示】NASA说,地球也遭遇同样状况,但强大的磁场保护大气层,减缓大气腐蚀,防止对气候造成明显影响。

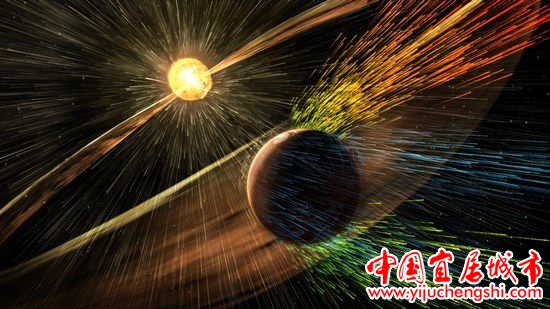

据《参考消息网》2015年11月6日报道 台媒称,NASA公布火星大气层的关键发现!美国太空总署(NASA)于美东时间5日下午2时、台湾时间6日凌晨3时召开记者会表示,借由火星探测器“MAVEN”的数据分析,发现太阳风以每秒100克的速度吹散火星大气层。这也说明火星为什么从温暖潮湿的环境,变成现在寒冷干燥的星球,太阳风是火星气候变化的元凶。

据台湾东森新闻云11月6日报道,NASA表示,火星在较早期时的大气层够厚,温暖潮湿的环境有液态水,甚至形成河川、湖泊和海洋,也可能存在生命体;但数10亿年来,太阳风(solar wind)蚕食火星大气层,使得变成干冷、不宜人居住的环境。NASA说,地球也遭遇同样状况,但强大的磁场保护大气层,减缓大气腐蚀,防止对气候造成明显影响。

NASA表示,太阳风以每秒100公克的速度吹散火星大气层,“就像小偷每天从收银台偷几个硬币”;在太阳风暴期间,对火星大气层侵蚀显着增加,所以几10亿年前当太阳年轻和更加活跃时,火星大气层的损失程度更严重。

报道称,好奇号(Curiosity Rover)2014年12月登入火星时,曾记录到火星上面有甲烷、干涸的河流、湖泊和矿物质等证据,显示火星的大气层密度曾足以让水源存在,但目前大量流失,只剩下地球大气层的1%,其中96%的成分是二氧化碳。

【延伸阅读】NASA宣布火星重大发现 揭开大气消失之谜

模拟图

据《中新网》2015年11月6日报道 据美国宇航局(NASA)于当地时间6日发布的消息称,借助火星探测器MAVEN最近的数据,科学家发现太阳风以每秒100克的速度在剥离火星大气。

北京时间11月6日凌晨3点,NASA在华盛顿总部的詹姆斯·韦伯礼堂,召开简短的新闻发布会,公布在火星探索方面的又一重大发现。

NASA称,MAVEN数据使研究人员确定火星大气由太阳风通过剥离。测量表明,太阳风剥离气体的速度在每秒100克(相当于大约1/4英镑)。MAVEN首席研究员称“我们已经看到,太阳风暴期间大气侵蚀显著增加,所以我们认为几十亿年前当太阳年轻和更加活跃时,火星大气的损失率更高。”

据悉,Maven火星轨道探测,于2013年9月发射升空,2014年9月22日进入火星轨道,是火星侦察兵计划的一部分,目的是为了研究火星上层大气与电离层的状态,以及与太阳风的交互作用。

这已是美国航天局,近四个月来第三次发布火星的重大发现,今年7月23日,美国宇航局宣布,天文学家通过开普勒太空望远镜发现迄今最接近“另一个地球”的系外行星Kepler-452b,其比地球大60%,允许液态水在表面存在。这是人类太空探索又一重大的突破性进展。9月28日,美国NASA在火星上首次发现了存在液态水的“强有力”证据。

美国航天局自上世纪60年代开始探索火星,40多年来共向火星发射了大约20颗探测器。1965年7月,“水手4号”探测器首次飞掠火星,向地球传回火星特写图片。

现阶段,美国“好奇”号和“机遇”号探测车正在火星表面探索,并不断发回新数据。

【延伸阅读】火星一较大卫星正被撕裂 最终或撞向火星

据台湾东森新闻云11月4日报道,火卫一是被它环绕的“主人”火星引力撕裂,预计最终会走向坠落火星表面、或是破碎形成火星环两种选择。而人类若抱持着前往火星居住的梦想,也要考虑到遭受火卫一撞击、摧毁地表一切的可能。

虽然火卫一的来源还未受确认,不过科学家相信它来自小行星带,在脱离轨道之后正好被火星的引力牵引,开始环绕火星而行。事实上,火星的引力一直让火卫一以每年2米的速度靠近,在未来50至100万年内就会决定它的命运是散落成包围火星的环或是撞碎在火星上。和地球的卫星月亮不同,火卫一是一个形状不规则的小天体,由于本身质量不够大,其引力不足以让它形成圆形,看起来倒比较像是一个超大型马铃薯。

报道称,火星有两颗卫星火卫一和火卫二,火卫一是离火星较近、也比较大的一颗卫星,平均半径为11.1km;它与火星之间的距离是太阳系中所有的卫星与其主星的距离中最短的,只有6000公里左右。如果从火星表面看,那么这颗“月亮”将从西边升起,在4个半小时以内划过天空,接着在东边落下;每一个火星日可以看到它升起落下两次。

【延伸阅读】NASA火星照片疑现“火星科技”:似圆盘形无人机

据《参考消息网》2015年11月4日报道 港媒称,不少业余天文爱好者,通过火星探测车“好奇号”传送回地球的照片,发现疑似火星生命,包括火星上的北极熊。最近再有网民通过火星照片,发现“火星科技”。

香港《东方日报》网站11月4日报道,相片中出现一块看似UFO的物体,网民形容它是“遭火星人遗弃的无人机”。

美国太空总署(NASA)早在三年前公开这张相片,UFO迷已开始研究相中一块形状奇特的“大石头”。

直至11月2日有网民调整相片大小、光暗后,指出搁在石头上、外观圆盘状的异物,似是一部无人机,可能由“火星人制造”或是“外太空文明为探测火星而派出的无人机”。有关推测亦获得一个UFO组织的负责人支持。

另外,天文学家自1970年代起,已发现火星最大卫星“火卫一”上有多条凹槽。专家指凹槽宽100至200米、深10至30米不等,起初认为是陨石撞击表面造成。不过,最近有学者研究引力与凹槽的关系,认为凹槽其实是受到火星数百万年以来的引力而造成,更相信火卫一最终会被火星的引力扯开。

【延伸阅读】中国火星探测器模型首次亮相:分环绕器与着陆器

2015年11月2日,在中国航天科技集团公司的展台上,整体为金黄色的火星探测器模型被摆放在中心位置,工程人员正忙着进行最后的安装。我国的火星探测器模型将在第17届中国国际工业博览会上首次公开亮相。 新华社记者 张建松 摄

据《新华网》上海2015年11月2日(记者张建松)我国自主发射的火星探测器将在第17届中国国际工业博览会上首次公开亮相。2日,在主办方组织的记者探营活动中,记者率先目睹了这位将造访火星的“中国客人”风采。

第17届中国国际工业博览会将于11月3日至7日在上海举行。在中国航天科技集团公司的展台上,整体为金黄色的火星探测器被摆放在中心位置,尤为引人注目,工程人员正忙着进行最后的安装。

据在博览会现场的上海航天技术研究院卫星专家牛升达介绍,我国自主火星探测的任务将通过一次发射,完成火星全球综合遥感和着陆巡视勘察两项探测任务。因此,火星探测器也分为“环绕器”与“着陆器”两个部分。此次展示的火星探测器与实物相比的比例为1:3,上面的圆锥状部分为“着陆器”,下面的六面体为“环绕器”,此外还有一个十分醒目的白色高增益天线,用于地球与火星之间的远距离通信。

据悉,中国航天科技集团公司经过多年的攻关与积累,目前已经完成了多项关键技术的突破,正按照2020年发射计划进行紧锣密鼓的研制,进展顺利。

据牛升达介绍,探测火星,需要突破深空超远距离测控通信、火星制动捕获、在轨长期自主管理、稀薄大气减速与安全着陆等一系列核心关键技术。火星探测器的最远通信距离约4亿公里,是地月距离的900多倍,按光速38万公里/秒的速度计算,与地面测控站的往返“对话”一次需要40多分钟,而且传递的“声音”将会非常的微弱。因此,要实现如此远距离的有效通信,需要克服巨大的信号衰减、传输时延和外界干扰等因素,对于中国航天专家是一项全新的挑战。

除了深空测控技术,深空自主控制技术也是一大难点。目前,我国已发射的卫星都是由地面来控制的,地面控制中心可以根据运行状态对卫星进行及时有效的调整。而火星探测器因为距离太远,信号往返于地球和火星之间的时延太长,在大多数情况下,探测器主要得靠自主控制,独立完成帆板展开、对日定向、制动捕获、器器分离和故障诊断等功能。

记者看到,此次首次公开亮相的火星探测器,为了让公众更好地了解内部结构,还专门开设了一扇玻璃展示窗。

【说明:《宜居城市网》转发各地“宜居资讯”,仅供学习研究参考,并无商业用途。欢迎荐稿,谢谢支持!】

网友评论

暂无评论